[2013.3.27, 조선일보, 박해현의 문학산책]

봄꽃이 다시 피듯 옛글도 새로 읽혔으면

소설가 김동리(1913~1995)는 원래 시인이었다. 그는 1934년 스물두 살에 시 '백로'로 조선일보 신춘문예를 통과해 문단에 첫발을 내디뎠다. 그는 이듬해 단편소설 '화랑의 후예'로 소설가가 됐지만 서정주 시인과 함께 '시인부락' 동인으로 활동하면서 시를 계속 썼다.

그런데 김동리는 왜 1930년대 후반 무렵 시 쓰기를 그만뒀을까. 문단에선 오래전부터 젊은 날의 김동리와 서정주에 대한 일화가 입에서 입으로 전해왔다: 김동리가 "벙어리도 꼬집히면 우는 것을"이라며 시 한 수를 읊자, 서정주가 감탄하면서 그 시구를 재음미했다.

"벙어리도 꽃이 피면 우는 것이라…. 내 이제야말로 자네를 시인으로 인정컸네." 그러자 김동리가 낯을 찡끄리며 대꾸했다. "아이다 이 사람아. 벙어리도 꼬집히면 우는 것을…."

김동리가 '꼬집히면'이라고 읊었는데 서정주가 '꽃이 피면'으로 잘못 알아들었다는 얘기다. 김동리는 벙어리 울음을 인과관계에 맞춰 표현했으니 소설가 기질이 더 셌고, 서정주는 그 소리를 시적(詩的)으로 변형했으니 평생 시인으로 살 수밖에 없었다.

서정주는 김동리에게 "그래서 자네는 산문 쪽으로 가야겠네"라고 충고했다고 한다. 아무튼 그날 이후 김동리는 소설에 전념해 '무녀도' '역마' '등신불' '황토기'를 줄줄이 내놓았다.

그런데 김동리의 마지막 제자 세대인 이승하 시인은 '시인 김동리'도 제대로 평가해야 한다고 주장해왔다. 김동리는 예순이 넘어 시를 틈틈이 써서 시집 두 권을 내기도 했다. 그는 시 '시인'을 써서 평소 꿈꾸던 시학(詩學)을 제시했다.

'파초잎을 두들기는 한밤의 빗소리/ 사랑은 멀리 두고 저녁녘의 함박눈/ 이를 두고 그 누가 시 아니라 하느뇨/ 말을 꼬부려 얽어내는 마음의 무늬/ 이는 더욱 다듬어진 시/ 그러나 이 보다 우주를 고아내는/ 그러한 참된 시는 흔치 않으리.'

올해는 김동리 탄생 100주년이다. 30권짜리 문학 전집이 나오고 뮤지컬 '무녀도' 공연을 비롯해 다양한 기념행사가 열린다고 한다. 김동리 문학을 새롭게 해석하자는 목소리도 높아지고 있다.

김동리는 환갑을 맞아 "지금까지 내가 쓴 소설만 200자 원고지로 3만 장이다"고 한 적이 있다. 김동리 소설에서 샤머니즘과 불교가 중요한 자리를 차지한 것은 맞지만 전체 분량에서 극히 일부에 지나지 않는다고 했다.

그런데 교과서에서 '무녀도'와 '등신불'만 강조하다 보니 문단 안팎에서 김동리 문학에 대한 편견을 키우고 말았다. 김동리는 '전(前)근대적인 샤머니즘을 옹호한 작가'라거나 '현실을 도피해 시대착오적인 동양 정신에 투항한 작가'라는 비난이 적지 않았다.

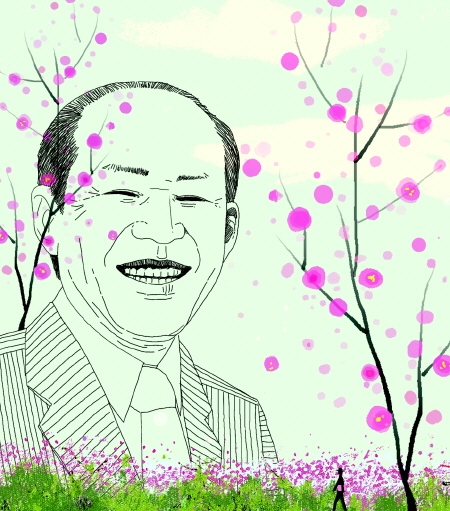

일러스트=박상훈 기자

일러스트=박상훈 기자

그런데 요즘 젊은 국문학자들 사이에선 김동리가 추구한 '제3의 휴머니즘'을 재조명하는 분위기가 일고 있다. 김동리는 서구에서 르네상스를 일으킨 휴머니즘이 과학기술 혁명을 거쳐 근대적 휴머니즘으로 거듭났다고 봤다. 그러나 서구의 근대가 물질주의의 장벽에 부딪혔으니 이젠 동양에서 제3의 휴머니즘을 추구해야 한다고 주장했다.

그런 맥락에서 김동리가 유불선(儒佛仙) 사상을 탐구하고 한국적 샤머니즘과 풍수 지리를 민중의 삶 속에서 형상화한 것이 재조명되고 있다. 동양의 전(前)근대도 아니고 서구의 근대도 아닌 '탈(脫)근대의 인간형'을 모색했다는 것이 새로운 해석이다.

순수 문학의 대부로만 알려진 김동리의 리얼리즘 정신도 새로 부각된다. 일제강점기 농민의 아픔이 여러 단편에서 그려졌고, 여순반란 사건을 다룬 소설에선 좌우로 갈라진 한 형제의 비극을 통해 이념 갈등을 균형 감각 있게 다루기도 했다는 것이다.

김동리는 우리의 산하(山河)를 묘사할 때 서정성이 짙은 문체를 깔끔하게 구사했다. 시를 쓸 때 익힌 언어 감각을 발휘한 덕분이었다. 김동리의 사상을 따지기 전에 그의 소설에 깔린 서정의 미학을 먼저 맛보는 게 옳은 독법이다.

특히 단편 '역마'는 경남 하동의 화개장터를 둘러싼 풍광을 단 한 문장으로 그려내 오랫동안 인용되고 있다. '쌍계사에서 화개장터까지는 시오리가 좋은 길이라 해도, 굽이 굽이 벌어진 물과 돌과 산협의 장려한 풍경은 언제 보나 그에게 길멀미를 내지 않게 하였다.'

섬진강이 가로지르는 구례와 하동에는 매화와 산수유가 피었고, 곧 화개장터에선 벚꽃 축제가 열린다. 봄이 오면 작년에 진 꽃이 다시 피듯이, 세대가 바뀌면 옛글은 새롭게 해석된다. 화개장터 벚꽃 구경 가는 길에 소설 '역마'를 훑어보고 가면 좋겠다.

김동리의 고향 경주에 벚꽃이 피거든 소설 '무녀도'를 들고 갈 만하다. 코에 다가오는 꽃향기 못지않게 해묵은 글의 웅숭깊은 맛이 가슴에 진하게 번질 듯하다. 올봄은 김동리 문학을 음미하기에 유달리 좋은 때인 듯하다.

'강의 원고와 자료' 카테고리의 다른 글

| 피카소처럼 살자 (0) | 2013.04.02 |

|---|---|

| 탁월한 아이디어와 무식한 용기가 나를 이끌었다 (0) | 2013.03.28 |

| 30초 43억원 황금 수퍼볼광고, 한국이 '장악' (0) | 2013.02.05 |

| '애니계의 아이돌' 노랑·빨강 애벌레 두 마리 (0) | 2013.01.30 |

| 지난해 1인당 국민소득 2만2천720달러 (0) | 2013.01.27 |