[2013.3.5, 조선일보 문갑식의 세상읽기]

주인처럼 일하면 주인이 된다

서울 종로는 금과 은과 보석이 넘쳐나는 거리다. 그 한복판 옛 피카디리극장 건물 8층에 'MJC 보석직업전문학교'가 있다. MJC는 '장신구(Jewellery)의 장인(Maestro)을 기르는 2년제 전문대학'이란 뜻이다. 매년 30명씩을 선발하는 이 학교의 운영 방식이 독특하다.

신입생 전원에게 첫 학기에 전액 장학금을 주되 다음 학기부터 성적에 따라 수업료를 받는다. A학점은 계속 학비가 면제된다. B학점은 50%를 낸다. C학점은 혜택이 없다. 규정대로 아침 9시부터 밤 10시까지 열심히 공부만 한다면 돈 걱정을 할 필요가 없는 학교인 것이다.

이 학교의 싹이 튼 건 1990년이다. 그해 MJC 보석직업전문학교 이사장 김종목(金鍾穆·57)은 서른넷의 팔팔한 나이로 명장(名匠)이 됐다. 명장 제도는 1986년 신설됐는데 지금과 달리 전국기능경기대회를 열어 1등을 한 기능인에게만 부여되는 영예로운 칭호였다. 김종목은 당시 충무로에서 '럭키보석'이란 회사를 운영하며 4수(修) 끝에 '보석 명장'이 됐다. 그 얼마 뒤 청와대에서 새로 된 명장들을 초청했다. 노태우 당시 대통령이 만찬을 베풀며 포부를 물었을 때였다. 그의 입에서 "학교를 만들겠다"는 말이 나오자 모두가 놀랐다.

"우리는 귀금속을 사치품으로 여겨 우수한 기술자들이 다 일본으로 갔습니다. 전 귀금속 산업의 앞날이 밝다고 봅니다. 한국인의 손재주가 대단하기 때문에 미국·일본과도 겨뤄볼 만합니다." 이 젊은이의 꿈은 7년 뒤인 1997년, IMF 외환 위기 한 달 전에야 비로소 이뤄졌다.

지금에야 영롱한 보석을 다루지만 김종목의 삶이 그다지 호화롭지는 않았다. 초등학교 입학부터 그랬다. 김종목은 일곱 살 때 아버지가 사고로 사망하는 바람에 학교에 들어갈 엄두를 못 냈다. 친구들이 다 수업에 들어간 사이 그는 학교 운동장에서 혼자 놀았고 다시 수업 종(鐘)이 치면 그는 외톨이가 됐다. 김종목이 우두커니 혼자 남아있는 모습을 어느 날 우연히 그 학교 선생님이 봤다. 선생님이 고함을 질렀다.

"이 녀석! 빨리 교실로 안 들어가고 밖에서 뭐하고 있어." "선생님, 전 학생이 아닌데요?" "거짓말하지 마, 이놈아!"

소년의 귀를 붙잡고 교무실로 끌고 간 교사는 진상을 알게 되자 그를 '학생'으로 만들었다. 고향 양양(襄陽)을 에워싼 설악산에 가을빛이 물들어가는 여덟 살 되던 해 9월의 일이었다. 뒤늦게 배웠기 때문인지 그는 항상 아슬아슬한 성적으로 상급 학교에 진학했다.

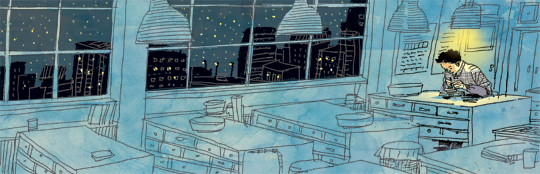

일러스트=이철원 기자

일러스트=이철원 기자

"제가 공부는 못했지만 손재주는 있었어요. 뭘 만드는 걸 좋아했으니까요. 광고를 보는 순간 '이거다!' 싶었습니다. 운명이었던 것 같아요. 냉동 기술을 배울까 병아리 감별(鑑別)을 배울까 고민하고 있었는데 둘 다 내키지 않았거든요. 하지만 문제는 학원비였어요."

한 달 수강료 2만원만 해도 당시 큰돈인데 여섯 달 동안 배우려면 12만원이 필요했다. 고민을 전해 들은 고향의 가족은 애지중지 키우던 송아지를 팔아서 그의 앞날을 열어줬다. 남들이 어깨너머로 기술을 배우던 시절, 체계적인 교육은 앞날에 밑거름이 됐다.

'한 달만 참자!' '주인처럼 일하면 주인이 된다.' 김종목의 평생 좌우명 두 가지는 모두 1970년대 한국 귀금속 세공의 메카 명동에 있었던 '신아사'라는 회사에 다닐 때 얻은 것이다. "처음 취직했을 때 너무 작업 환경이 열악했어요. 일주일 만에 그만두려고 했죠."

그 결심이 누나의 제지로 깨졌다. "소개해준 사람 체면을 생각해서라도 한 달은 꼭 채우라"는 것이었다. 그런데 한 달을 참자 그렇게 고되던 일이 재미있는 '놀이'처럼 바뀐 것이다. 그는 제일 먼저 출근하고 제일 늦게 퇴근하는 열성 사원이 됐다. 그렇게 석 달을 보내자 사장은 자신이 관리하던 값비싼 금은보석이 쌓인 공방(工房) 열쇠를 김종목에게 맡길 정도가 됐다.

"'주인처럼 일하면 성공한다'는 고(故) 정주영(鄭周永) 회장의 말씀은 사실이었어요. 백화점에서 수리 문의가 오면 제가 만든 게 아니더라도 밤새워 다시 만들었습니다. 열심히 하자 기능 대회 출전 기회도 얻게 됐고 세계 대회도 가보게 됐습니다. 제 사업도 절로 번창하게 됐고요."

그가 아직까지 못 이룬 꿈은 하나다. 우리 제품을 티파니나 불가리 같은 세계 최고 브랜드로 만드는 것이다. "그래서 만든 브랜드가 아르띠마(Artima)입니다. 무슨 뜻이냐고요? 이탈리아어로 '명장의 손'이라는 말이죠. 그게 제가 할 마지막 의무라고 생각합니다. 제가 길러낸 제자들도 도울 거고요."

'직업교육 관련 자료' 카테고리의 다른 글

| 박인비 '메이저 3승' 전세계 주목 홍보효과만 수천억원 (0) | 2013.07.03 |

|---|---|

| 미술의 '美'자도 모르던 32세 청년, 세계 디자인 名門 들어가다 (0) | 2013.05.21 |

| 이수만, 서울대 입학식서 축사 (0) | 2013.03.05 |

| 첫 졸업생 배출 '마이스터高'를 흔들지 말라 (0) | 2013.02.06 |

| K애니, 올해가 원년 (0) | 2013.01.02 |