[2012.12.12, 조선일보]

대학은 너무 많은데, 괜찮은 일자리 적으니…

저성장사회 '휴학 대란' 교육정책에 달렸다

- 인재정책 실패의 재앙… 인력자원 배분 나서야 -

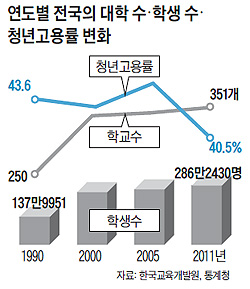

- 20년간 대학 101개 폭증, 1996년 대학설립 완화가 한몫… "고졸로 취업할걸" 후회 많아 -

대학과 대학생 숫자가 급격히 늘어난 데는 1996년 도입된 대학설립 준칙이 크게 작용했다. 일정 기준만 충족하면 자유롭게 대학을 설립·운영할 수 있도록 한 것이다. 이 제도가 시행된 다음해 IMF 외환 위기가 찾아왔다.

고려대 사회학과 이명진 교수는 "대학이 배출하는 취업 예정자는 많은데 일자리 시장은 좁은 인재 정책의 구조적 문제가 휴학생을 양산했다"고 말했다.

1996년 316개였던 대학 숫자는 준칙 시행 4년 만인 2000년 348개로 32개(10.1%) 늘었고, 대학생 수도 193만명에서 260만명으로 67만명(34.7%) 늘었다. 또 1996년 22.3%였던 휴학률은 외환 위기 이후 1999년 처음으로 30%를 넘어선 뒤 줄곧 32∼33%를 유지하고 있다.

실제 휴학을 한 채 스펙을 쌓고 있는 대학생들은 "휴학이야말로 취업을 앞두고 절박한 심정으로 붙잡는 마지막 동아줄"이라고 말한다.

11일 오전 10시쯤 충남 아산시의 A대학 도서관에서 만난 휴학생 박모(26)씨는 일주일 앞으로 다가온 컴퓨터 자격증 시험공부를 하고 있었다. 이 학교 경영학과 4학년인 박씨는 지난 1학기에 이어 두 학기째 휴학하면서 토익 900점, 한자 2급 자격증 등 취업을 위한 각종 스펙을 쌓았다. 박씨는 "집이 서울인데 7년 전 수능 점수에 맞춰 대학을 택했다"며 "아산에 대기업 계열사가 많지만 직장 생활만큼은 꼭 서울에서 하고 싶어 죽기 살기로 취업 전선에 뛰어들었다"고 했다.

이 학교에는 박씨처럼 주소지가 서울·경기 지역인 재학생이 절반이 넘는다. 이 중 상당수는 수도권 대학에 갈 성적이 안 돼 그나마 집에서 가까운 A대학에 입학했다. 휴학생 김모(27)씨도 그런 경우다. 김씨는 "대학 가면 취업하고 결혼하는 것인 줄 알았지만 막상 대학 와보니 취업은 하늘의 별 따기고, 그러다 보니 '고등학교까지만 다닐걸' 하는 후회도 든다"고 말했다. 인구가 28만여명에 불과한 아산시에는 A대학을 비롯해 5개 대학이 있다. 인구가 58만명이 조금 넘는 인근 천안시에도 11개 대학이 설립돼 있다.

현재 사립대학 중 약 20%에 해당하는 63개 대학은 1996년 대학설립 준칙 도입 이후 세워졌고, 6곳은 이미 정부에 의해 폐교됐다. 명신대와 성화대 등 두 곳은 설립자의 횡령과 내부 인사 비리 등으로 교육과학기술부로부터 폐쇄 통보를 받은 뒤 올 2월 폐교했고, 건동대는 경영난으로 지난 8월 자진 폐교했다.

삼성경제연구소 김동구 선임연구원은 "각박한 취업 현실과 지나치게 많은 대학 숫자가 휴학생 100만 시대를 불렀다"며 "교육 당국이 10년 후 사회를 제대로 내다보지 못하고 인력자원 배분에 실패할 경우 휴학 대란은 앞으로도 계속될 수밖에 없다"고 말했다.

'강의 원고와 자료' 카테고리의 다른 글

| 새 해가 뜬다, 세상이 기지개를 켠다 (0) | 2013.01.02 |

|---|---|

| 4,000원짜리 이데올로기 (0) | 2012.12.18 |

| 싸이, 올해 85억원 벌었다 (0) | 2012.12.06 |

| 한국경제 미래, '제2의 최나연'에 달려있다 (0) | 2012.12.03 |

| 한국, 핀란드 이어 세계 교육 강국 2위 (0) | 2012.11.28 |